気になっていた映画を観てきました。

高松では、年明けに上映をしていたのを予定が合わず見逃してしまい

次のチャンスを探っていました。映画続きですが、岡山に遠征して

きました。

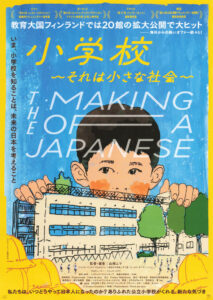

海外では、日本の教育現場の取り組みや子どもの姿に話題になっている映画です。

日本の教育現場の良さとは何かを改めて考え直すことができる映画です。教育関係者らしき

方々も見に来ていました。

日本人として見ると、そうだよね思う気持ちがある一方で、令和世代の子ども達に伝え教えようとしている

先生方の迷い葛藤する姿がありました。先生たちからすると、子ども達に何を伝えようとしているのか、

また、何を学び取らせようとしているのか、子ども達の姿とは裏腹に、そんなことを見ながら考えていました。

教育実践方法として模範であるというような意味の映画ではなく、あくまでも日本各地で展開されて

いる教育の一つとして、とある小学校の1年間が描かれています。子ども達が、日々の学校生活のなか

で様々な経験を重ねながら成長していく姿は、やっばり素晴らしい。これは、この映画の小学校に限った

話ではなく、教育現場では、そうした光景があるわけです。

子ども達は、様々な葛藤を感じながらも自分らしさを考えたり、自分自身の役割を学んだりする中で、

大人になるまでの時間、様々な体験をしていく。子とも達のその経験を大人がどのように考えて用意すべき

なのか、そこに課題があると思います。先生方は、常に進化して行かなければならない、それは先生方から

見れば、子ども達の存在は社会そのものだからです。先生の取り巻く状況が、刻々と変化するなか

で教育現場で、何をしていくか、それは子ども達を変えるというよりも、先生達が子ども達の距離間を考え

ながら日々模索するしかないのだと思います。そうなると、日々の教育実践について、ふり返りが重要であり、

そのふり返りをしないと自分自身の立ち位置を見失ってしまう。なお、反省ではありません、ふり返りです。

海外の人は、この映画を通じて、日本の子ども達が、自分一番のために学んでいるわけではなく、周囲の人の

ことを気にかけることを当たり前のことのように映し出されているところに、文化の違いを感じるのだと思います。

日本が好きな海外の方も増えている今日にあって、興味のある国として認知されているとも言えます。日本は、

どんな国、日本人はどんな生活をしているの、そのような目で関心を抱いてくれる方が増えていることも追い風も

あるのかもしれません。日本に関心を持ってもらうことは良いこと。

また、日本は、今日、グローバル化の名のもとに海外での取り組みを追いかける傾向にあると思います。そして一人

一人が他者のことよりも自分の事を優先して生きようとする世代も増えてきました。それは、教育としての反省

すべき問題もアンチテーゼのようにあることを意味しているとも感じました。日本らしさとは、日本人らしさとは、

「小学校〜それは小さな世界〜」を出発点にして、改めて考える機会となりました。

皆さんもチャンスがあれば、ぜひご覧下さい。